很多人一提到血糖,第一反应就是“甜食不能碰”。尤其是中老年人,一旦体检报告上写着“血糖偏高”,就立刻把水果、点心统统列入黑名单,甚至一天三顿只吃青菜和粗粮。

这种做法虽然出发点是为了健康,但过度限制也可能适得其反。人体的能量供应不能没有糖分,关键在于控制得当,而不是一味回避。

控制血糖并不是“越低越好”,而是要维持在一个相对稳定和安全的范围内。目前公认的空腹血糖正常值为3.9到6.1毫摩尔每升,餐后两小时血糖应控制在7.8毫摩尔每升以下。

只要血糖稳定在这个范围内,适量摄入甜食是可以接受的,甚至有助于维持情绪稳定和饮食满足感。

现代人一个常见误区是将“低糖饮食”理解为“完全不摄糖”。他们以为不吃主食、不吃水果、连牛奶都不喝,就能彻底避免高血糖。

但这些极端做法反而可能引发低血糖、代谢紊乱,甚至损害肝肾功能。糖分是大脑的直接能量来源,长期摄入不足会导致注意力下降、记忆力减退。

很多人不清楚一个基本事实:并不是吃糖一定导致糖尿病,而是长期摄入过量、加上胰岛素抵抗才会使血糖失控。胰岛素的功能才是血糖控制的关键。

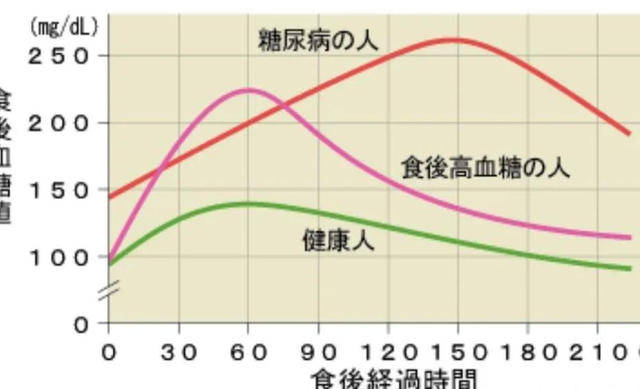

健康人群适当摄入糖类后,胰岛素迅速分泌,使血糖迅速回落。但如果胰岛素分泌不足或作用减弱,即使摄入少量糖分,血糖也可能持续升高。

不少人把血糖波动当成“无感”的问题,实际上它可能早已悄悄影响了你的血管健康。研究发现,血糖剧烈波动比持续高血糖对血管的伤害更大。

这就好比气温忽高忽低,比持续高温更容易让人感冒。如果三餐时间不规律、碳水化合物摄入忽多忽少,就容易让血糖曲线像过山车一样起伏不定,增加心脑血管疾病风险。

很多中老年人为了控制血糖,一味吃粗粮、蔬菜,结果蛋白质和脂肪摄入严重不足,导致营养失衡。

尤其是肌肉流失、骨量下降,反而影响基础代谢率,使血糖控制更加困难。科学的做法应是:保证三餐有蛋白、有碳水、有脂肪,合理搭配,规律进食,避免暴饮暴食。

一碗白米饭并不可怕,可怕的是你吃下它之后不运动、还加了糖饮料。相比之下,吃一小块黑巧克力后去散步,血糖反应更温和。

影响血糖的不是单一食物,而是整体饮食结构和生活方式。如果你平时运动规律、睡眠良好、情绪稳定,一块蛋糕不会让你“血糖爆表”。

很多人担心甜食上瘾,但这其实与血糖调节能力密切相关。血糖波动大的人更容易出现强烈饥饿感和对甜食的渴望。

而血糖平稳的人则不太会感到“非吃不可”。这就像情绪稳定的人不会轻易发脾气,而情绪不稳的人则常常小题大做。

市面上各种“无糖食品”成了糖尿病人和减肥人群的心头好,但要小心其中隐藏的代糖陷阱。

很多代糖虽然不升高血糖,却可能影响肠道菌群、增加食欲,反而导致总热量摄入上升。而且一些代糖如阿斯巴甜、三氯蔗糖等长期大量摄入的安全性仍存在争议,不能盲目依赖。

对于中老年人来说,判断血糖是否稳定最直观的方式不是靠感觉,而是定期监测。建议每3到6个月进行一次空腹血糖和糖化血红蛋白检测。

糖化血红蛋白能反映过去2-3个月的平均血糖水平,是非常可靠的参考指标。只看空腹血糖,有时容易被饮食或作息影响,判断不够全面。

不吃甜,对身体不一定更好。适度摄入甜食可以刺激多巴胺释放,提升心情,减少焦虑。

尤其是心理压力大、情绪波动频繁的人,适量的“甜味安慰”反而有助于稳定内分泌。关键是在“适量”两个字:一周1-2次、每次控制在200千卡以下,不会对血糖构成负担。

有些人早上空腹喝蜂蜜水,以为能“润肠通便”,结果导致血糖飙升,反而增加胰岛负担。

空腹状态下摄入高糖饮品,是对胰岛功能的一次冲击式考验。更合理的做法是早餐中加入复合碳水如燕麦、玉米,搭配蛋白质一起吃,既能稳定血糖,又能提供持久能量。

不少老年人因担心血糖高,开始自行减药或盲目加药,这种做法非常危险。降糖药物的使用必须在医生指导下进行,不能因为一次血糖偏高或偏低就随意调整剂量。药物调控是系统工程,涉及体重、饮食、肝肾功能等多方面因素。

在饮食上,建议优先选择低升糖指数食物,如糙米、全麦面包、豆类等。这些食物消化吸收慢,有助于延缓血糖上升,避免餐后血糖骤然飙高。而像白米粥、白馒头、甜饮料这类高升糖指数食物,即使不加糖,也容易引起血糖快速升高。

水果并不是“糖分炸弹”。真正引起血糖波动的不是水果本身,而是吃的方式和时间。建议在两餐之间吃水果,控制在每天200克左右,并选择血糖反应较小的如苹果、柚子、蓝莓等。避免一次性大量摄入高糖水果如榴莲、葡萄。

合理的血糖管理策略是“七分靠生活,三分靠药物”。即便你已经确诊糖尿病,如果能做到饮食规律、适度运动、情绪稳定。

很多人可以减少药物用量,甚至延缓并发症的发生。长期来看,这种主动参与的健康管理方式,远比单纯吃药更有意义。

血糖的稳定,是一场与自己生活方式的长期博弈。并不是“甜食=毒药”,而是“控制=健康”。

只要你能保持血糖在合理范围内,适当吃甜不仅不会带来伤害,反而可能让生活更有滋味。健康不是苦行僧式的自律,而是建立在理解身体、尊重节律基础上的日常选择。

参考文献:

[1]中国糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J].中华糖尿病杂志,2021,13(4):315-409.

[2]中国营养学会.中国居民膳食指南(2022)[M].人民卫生出版社,2022.

[3]王建华,王丽君.饮食结构对血糖控制的影响研究进展[J].中国实用内科杂志,2023,43(6):495-499.

以上内容为科普内容整理,旨在传播健康知识,不构成任何医学建议,如有身体不适,请咨询专业医生。对此文章,您有什么想说的呢?欢迎在评论区留下您的看法!

股票配资怎么个流程提示:文章来自网络,不代表本站观点。